今回は糞便検査についてご紹介します。

動物さんの便は人と同様に健康のバロメーターです。便には多くの情報が詰まっています。

動物さんの便の様子がいつもと違う時、「便を持参して下さい。」と病院側から言われたことはありませんか? 検査が必要とされる時、実際にどんな検査を行っていて、その検査で何が分かるのか少しご紹介したいと思います。

~便検査が必要とされる時~

・健康診断

人と同様、健康であっても動物さんも健康診断時に便検査を実施してみましょう

・子犬・子猫を含む、家族に迎え入れた時

寄生虫がいないかの検査をしてあげましょう

・下痢、血便、軟便など普段と便の性状が異なる時

ストレス、普段食べ慣れていないものを食べた、食物アレルギーや感染症、腫瘍など原因は様々です

~採便方法~

便はティッシュペーパー等に包んでしまうと水分が吸収されてしまい、正しい検査結果が得られなくなってしまうことがあります。便を採取した際は、ラップやビニール、あるいは密封することのできる容器に入れて、できるだけ新鮮な便を持参するようにしましょう。

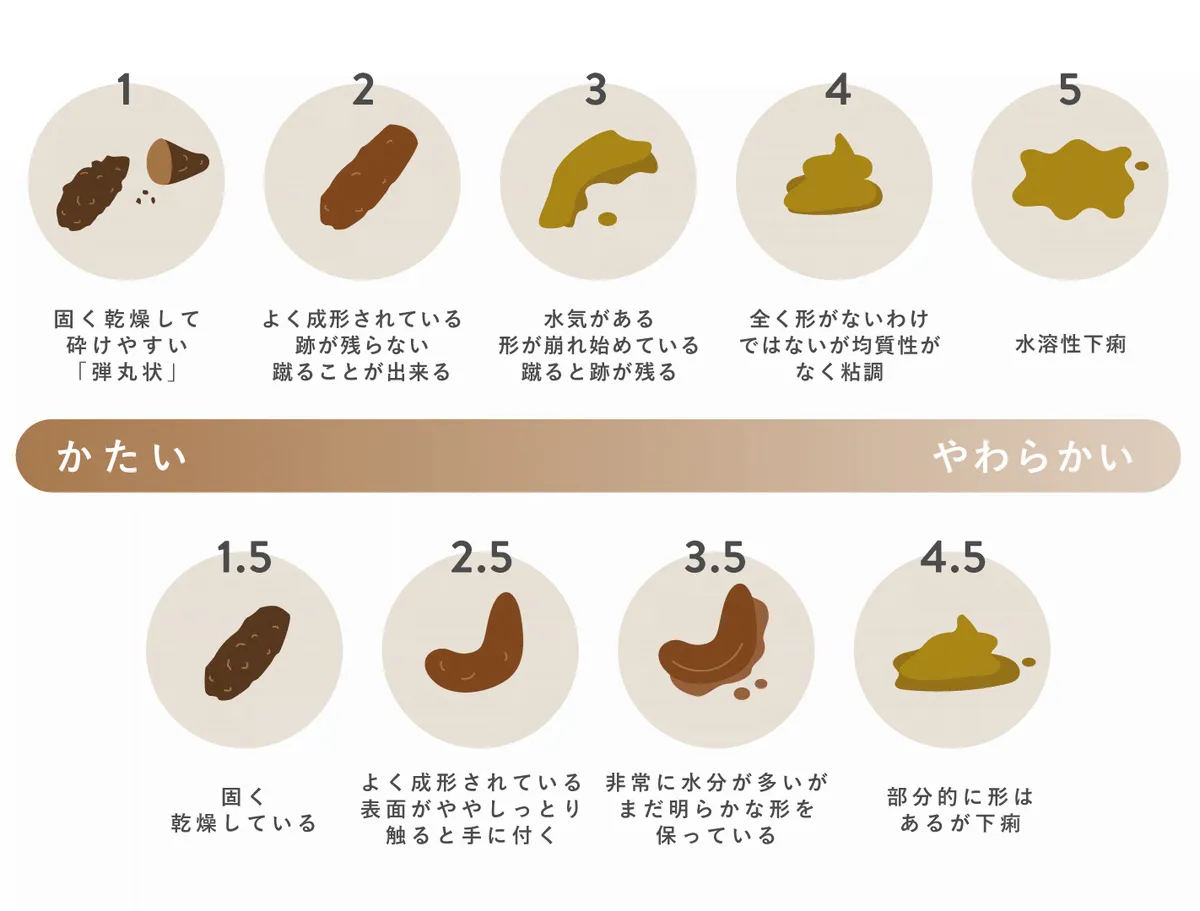

~便の状態~

便の形状や症状は様々なパターンがあります。

どんな下痢をしているかによって大腸性下痢なのか小腸性下痢なのか判断することができます。

大腸性下痢の特徴:粘液性の便、便の回数は通常に比べて増加傾向、血便

小腸性下痢の特徴:1回の便の量が増加傾向、小腸での吸収不良が原因で体重減少

大腸性か小腸性の判断は治療が変わるため、判別が重要です。ただ、同時に起きていることも少なくありません

上記のように形状や症状によって身体のどの部位が不調を起こしているのか、判断することができるので、万が一お腹を壊してしまった際には、そのあたりも観察してみて下さい。

~便検査の方法~

- 肉眼での観察(便の硬さ・色調・匂いや異物が混じっていないかの確認)

イラスト:PETOKOTO MEDIA 『犬のうんちは健康のバロメーター!色・形・回数で分かる状態と改善方法を解説』

※参照:「The WALTHAM™ Faeces Scoring System」(The Waltham Petcare Science Institute)

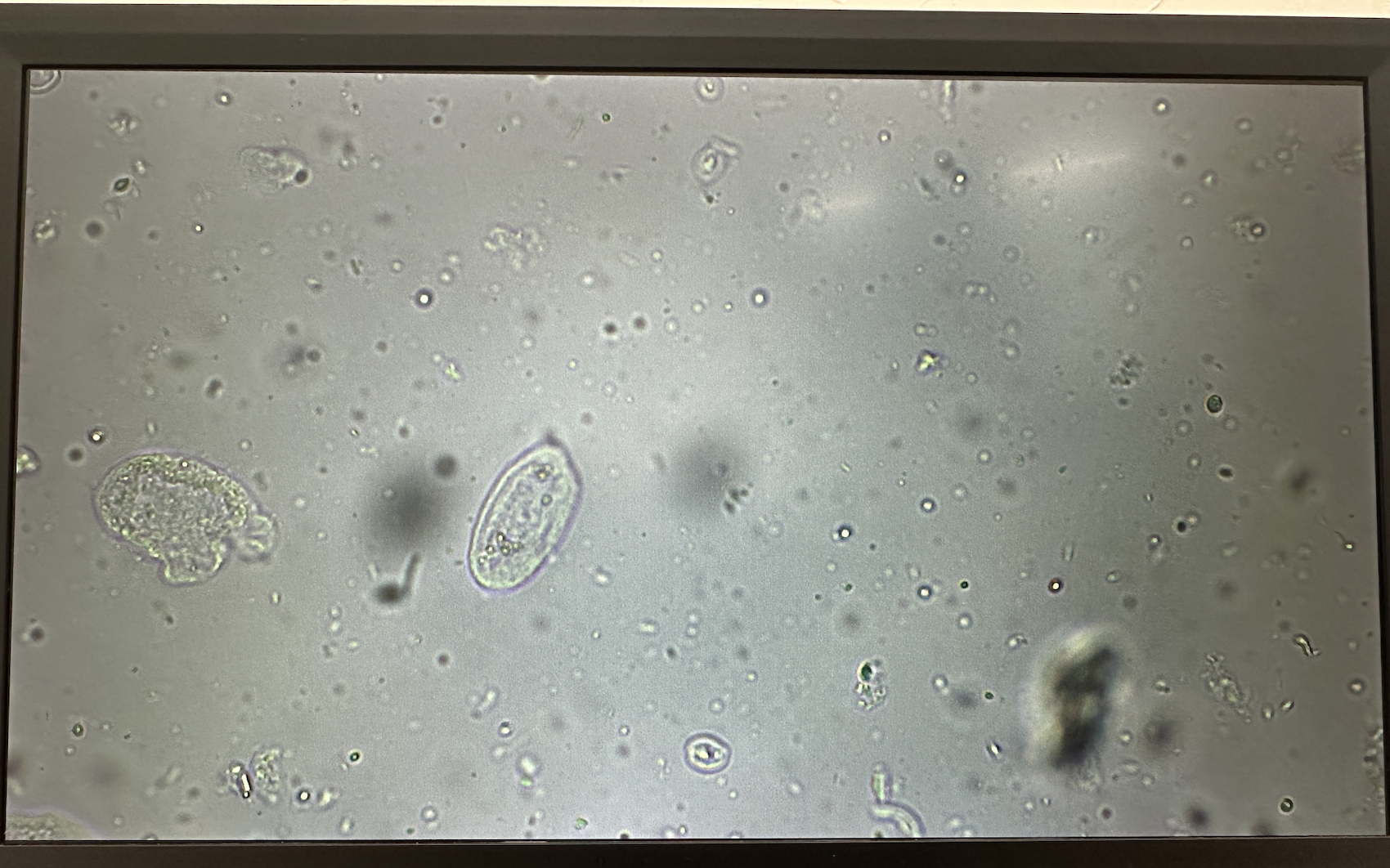

- 顕微鏡による検査

*腸内細菌のバランスを顕微鏡で確認

直接法:便を直接スライドガラスに乗せ、顕微鏡で観察します

便の細菌活性の様子、消化不良の有無、細胞成分(赤血球や白血球など)、原虫(トリコモナスやジアルジアなど)の有無を観察します。

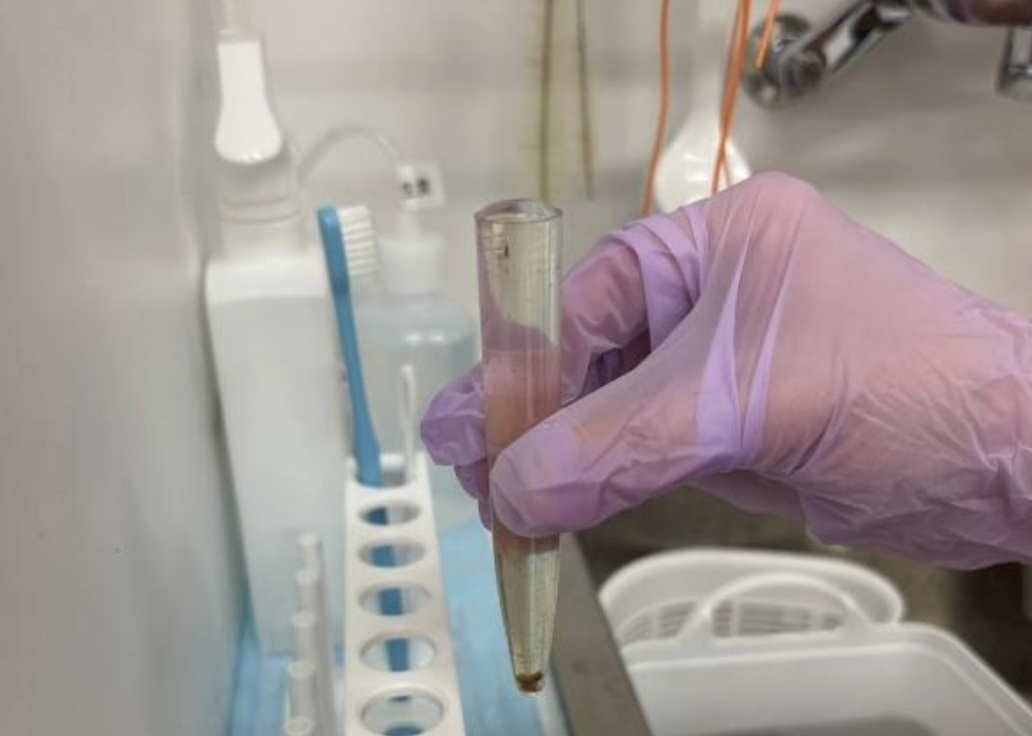

浮遊法:便を飽和食塩水で溶かし、上に浮いた成分を顕微鏡で観察します。直接法では検出しにくい寄生虫卵などを検出することができます。

上記で紹介した検査以外にも、動物さんの状態に合わせて超音波検査で腸等の動きを観察したり、外注検査で悪い菌が出てないかどうかなどを依頼したりすることもあります。

今回は糞便検査についてご紹介させていただきました。

便に異常がみられる場合、放っておいてしまうと治療が長引いてしまう恐れもありますし、動物さんにも負担がかかってしまう為、日頃から便の状態をよく観察し、気になることがあれば、早めに受診をしましょう。

お気軽にご相談ください。