ふとした瞬間に「ちょっと太ったかも…?」と感じること、ありませんか?

でも実際に「太っているのか」「ちょうどいいのか」を見極めるのは、意外と難しいものです。

今回は、犬さんの体型チェックから健康的なダイエットの考え方まで、わかりやすくご紹介します♪

目次

太っているかどうかのチェックポイント

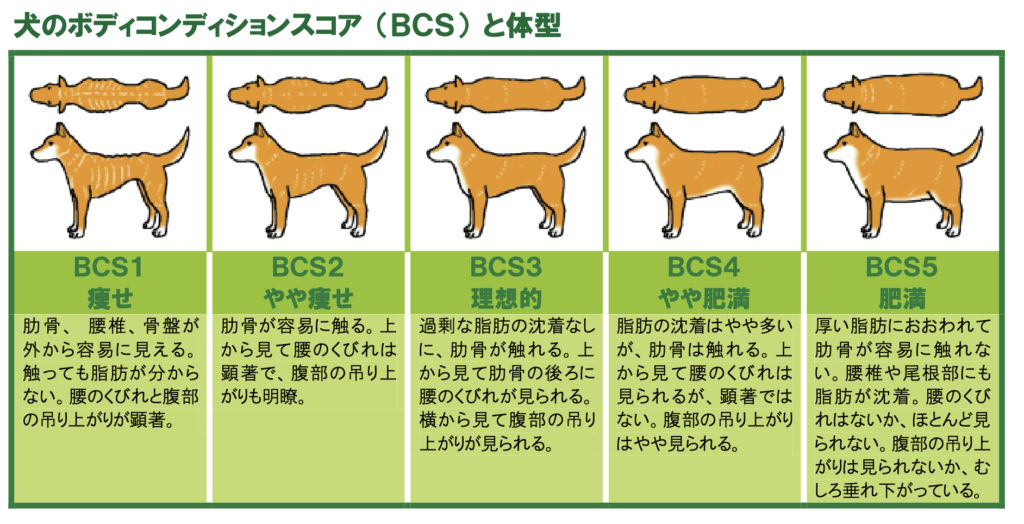

体重の数字だけで判断せず、まずは“見た目と手触り”を確認してみましょう。

① 肋骨が触れるか?

軽く触ってすぐに肋骨がわかるのが理想。脂肪で覆われて分かりにくい場合は肥満傾向です。

② 腰のくびれがあるか?

上から見たとき、腰のあたりにくびれが見えるのが健康的。ずん胴体型になっていたら注意です。

③ お腹のラインは?

横から見て、お腹が少し上に引きあがっているのがベスト。まっすぐ〜垂れ下がっていると要注意です。

こうしたチェックには「BCS(ボディ・コンディション・スコア)」という指標もあります。

獣医師や動物看護師と一緒に触って確認すると、より正確にわかります。

当院受付には、理想体型を触って確かめられる模型もありますので、ぜひチェックしてみてください♪

参照:環境省

太りやすいタイミングって?

実は犬さんには、特に体重が増えやすい時期があります。

-

成長期(小型犬で10〜12か月頃、大型犬で1歳半前後)を過ぎたあと

-

避妊・去勢手術のあと

このタイミングで食事量を調整せずにいると、あっという間に体重が増えてしまうことも。

“今までと同じごはん”でも太りやすくなる時期があるんです。

肥満で起こるリスク

「ちょっとぽっちゃりの方が可愛い」と感じる方も多いですが、実は肥満は健康に大きな影響を与えます。

-

心臓や関節への負担

-

呼吸がしづらくなる

-

尿石症や糖尿病などのリスク上昇 など

| リスク項目 | 影響・病態 | エビデンス(研究・出典) |

| 関節疾患(変形性関節症など) | 体重増加により関節・靭帯への負担が増大。特に膝蓋骨脱臼や前十字靭帯断裂の発症・再発リスクが上昇。 |

Kealy et al., J Am Vet Med Assoc, 1997:ラブラドールにおける18年追跡で、肥満群は関節疾患の発症が有意に高かった。

|

| 心臓病(僧帽弁閉鎖不全症など) | 体脂肪の増加により循環系への負担が増大。高血圧や心拍出量の上昇を伴う。 |

Freeman et al., J Vet Intern Med, 2012:肥満犬では心臓リモデリングが見られ、左室肥大傾向が認められた。

|

| 呼吸器疾患(気道虚脱、短頭種症候群の悪化など) | 胸腔内脂肪が増えることで換気量が低下し、呼吸困難・いびき・無呼吸症状が悪化。 | German et al., Vet J, 2006:肥満犬では肺換気能低下が確認され、短頭種で特に顕著。 |

| 糖尿病(特に犬では雌で多い) | インスリン抵抗性の上昇により糖代謝異常が進行。膵β細胞疲弊につながる。 |

肥満犬は正常犬に比べインスリン抵抗性が顕著に上昇。

|

| 尿石症(特にストルバイト尿石) | 運動量低下と尿濃縮により、尿のpH上昇や細菌感染が誘発されやすくなる。 |

Osborne et al., Vet Clin North Am Small Anim Pract, 1999:肥満犬では尿中マグネシウム濃度上昇と感染性尿石の発生率が高い。

|

| 皮膚トラブル(脂漏、湿疹、皮膚炎) | 皮下脂肪の増加で皮膚通気性が悪化。皮脂分泌過多と感染リスク上昇。 | 肥満犬は皮膚疾患の罹患率が有意に高い(正常犬の約2倍)。 |

| がん(乳腺腫瘍、膀胱腫瘍など) | 慢性炎症・ホルモンバランス変化が腫瘍形成に関与。 | 肥満雌犬は乳腺腫瘍発症リスクが2倍に上昇。 |

| 寿命の短縮 | 慢性疾患の複合的リスク上昇により寿命が短縮。 |

Kealy et al., J Am Vet Med Assoc, 2002:理想体重群と比較し、肥満犬の平均寿命は約1.8年短い。

|

見た目よりも「元気で長生きしてくれること」が、飼い主さんにとって一番の喜びです🐾

尿石症(尿路結石)の基礎メカニズム ― 肥満が関与しうる因子

まず、尿石(尿路にできる結石)ができる一般的な要因を簡単に整理しておくと:

-

尿中に結晶化しやすいミネラル(カルシウム、オキサレート、リン、ストラバイト成分など)が過剰に存在する

-

尿の希薄化が不十分(=排尿量が少ない、濃縮尿になる)

-

尿のpH や尿中の抑制因子(結晶化を抑える物質)のバランス異常

-

尿路の構造的・機能的な異常、尿路感染、代謝異常などがある

肥満がこれらにどう関与する可能性があるかを考えると、以下が挙げられています:

-

代謝異常:肥満は脂質代謝異常、インスリン抵抗性、炎症反応亢進などを伴うことがあり、それが尿中のカルシウムやオキサレートの排泄を変える可能性がある

-

水分摂取/排尿行動:太っている犬さんは動きが鈍くなり、活動/水飲み頻度が減って、排尿回数が少なくなる可能性がある

-

食餌との関係:高カロリー食、脂肪過多、過剰なタンパク質やナトリウムの摂取などが結石リスクを高める条件と重なるケースがある

-

腹部脂肪・内圧:腹部脂肪が増えることで膀胱への圧迫が起きたり、排尿機構に影響を与える可能性がある

これらの仮説を実証するために、観察研究や症例報告がなされています。

しかし、「犬が太っていると尿石症になりやすいか」は、現在の知見では「可能性が高い(リスクを上げる因子の一つである可能性)」という立場が妥当だと思われます。ただし、「必ずなる」「直接の因果関係が確立されている」とは言えません。

ダイエットの基本は“食事管理”

ダイエット=「ごはんを減らす」ではありません。

むやみに減らすと、必要な栄養まで不足してしまうことがあります。

-

まずはおやつの量を見直す

-

フードの種類や量を獣医師に相談する(高タンパク、高食物繊維のご飯へ)

-

必要に応じてダイエット用フードを取り入れる

栄養バランスを保ちながら、ゆるやかに体重を落としていくことが大切です。

まとめ

-

「体重」よりも「体型」をチェック!

-

成長期後や避妊・去勢後は特に注意

-

肥満は病気のリスクを高めます

-

ダイエットは“量を減らす”ではなく“栄養を工夫する”が基本

もし「うちの子、少し太ってるかも…?」と感じたら、自己判断せずにぜひご相談ください。

その子の体型や生活スタイルに合わせた、最適な体重管理プランをご提案します✨

ハグウェル動物総合病院 栄養管理科

―「食べること」から、健康をデザインする―

ハグウェル動物総合病院 横浜鶴ヶ峰院の栄養管理科は、「病気を治す栄養」そして「健康を守る栄養」の両面から、

一頭一頭に合わせた食事設計を行う専門チームです。

単なるフードの提案ではなく、医学的根拠(エビデンス)に基づいた栄養療法を軸に、獣医師・看護師が連携して、動物さんの“いのちを支える食”をサポートします。

横浜市から川崎・大和エリアまで、地域の皆さまの“かかりつけ”として、安心の獣医療をお届けします。

📢ご予約・ご相談はお気軽に!

LINE・お電話(045-442-4370)・受付(動物病院総合受付)にて承ります♪