犬さんや猫さんにおけるマダニ感染の恐怖とは?

マダニは草むらや公園、山林などに生息する外部寄生虫で、犬さんや猫さん・ヒトが屋外で活動する際に体表に付着し吸血します。マダニはただの寄生虫にとどまらず、重篤な感染症の媒介者(病気を感染させる)となるため、動物の健康にとって重大なリスクとなるのです。

目次

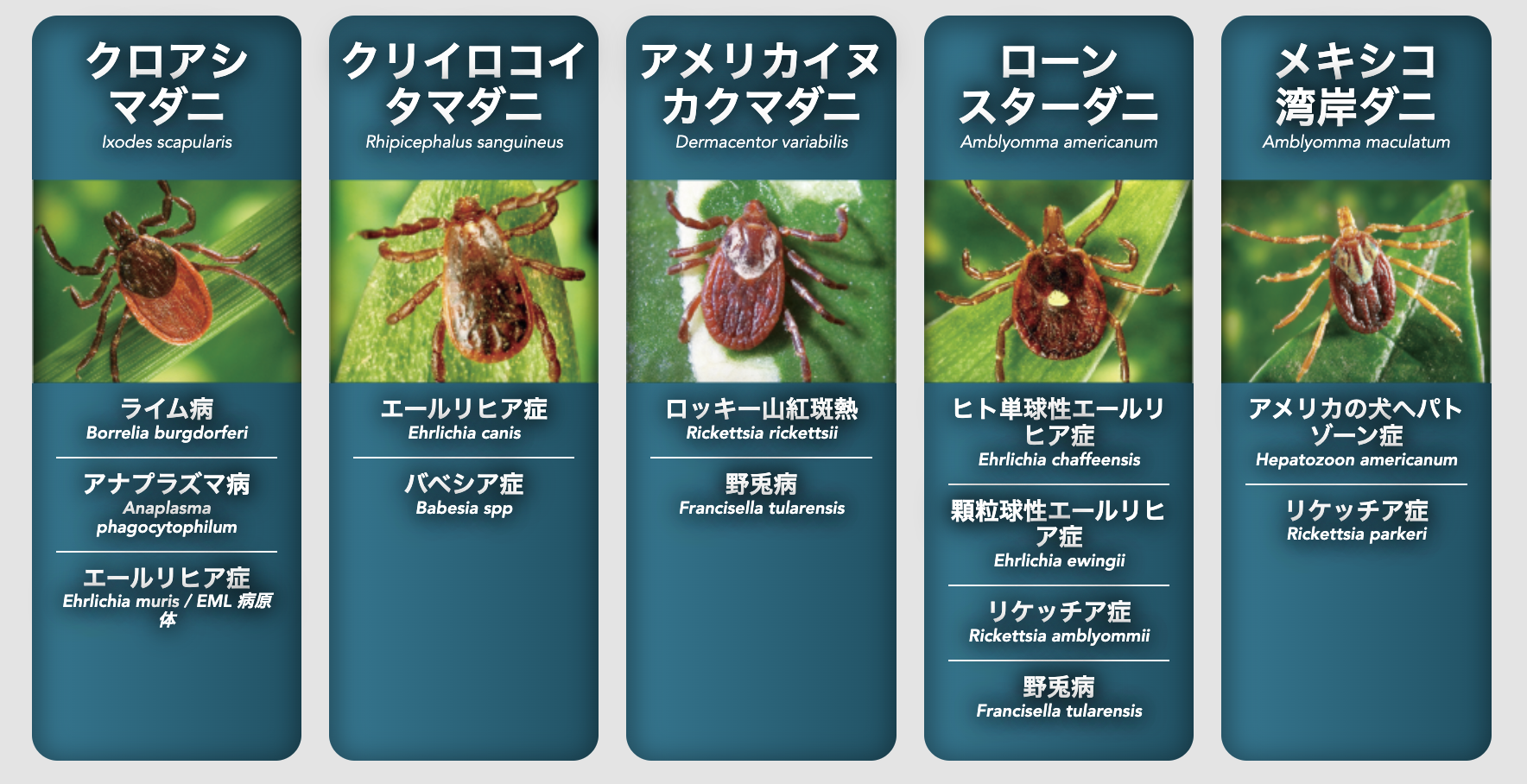

1. マダニが媒介する主な感染症

犬さん

- バベシア症(Babesiosis)

赤血球を破壊する原虫感染症。発熱・食欲不振・貧血・黄疸などの症状が見られ、放置すると命に関わる可能性があります。 - エールリヒア症(Ehrlichiosis)

白血球に感染するリケッチアによる疾患。発熱・元気消失・出血傾向などが見られ、慢性化すると骨髄抑制を引き起こします。 他にも感染症は存在し、多数の媒介を行うことがわかります。

猫さん

- ヘモプラズマ感染症(Mycoplasma haemofelis)

赤血球に寄生する細菌による感染症。貧血、黄疸、体重減少などの症状が現れることがあります。※猫さんにおいては、犬に比べてマダニ媒介感染症の報告は少ないものの、地域によってリスクが存在するため警戒が必要です。

犬さん・猫さん

- 犬さんや猫さんにおける SFTS(重症熱性血小板減少症候群:Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome) について

SFTSは、フレボウイルス属のSFTSウイルス(SFTSV)によって引き起こされるウイルス性疾患で、主にマダニを介して感染します。人獣共通感染症であり、日本では2013年以降、ヒトの感染例が報告され続けていますが、犬さんや猫さんも感染し、重篤化することがあることが近年の研究で明らかになってきました。

■ SFTSの症状

【犬さんの場合】

- 感染しても無症状または軽症で済むケースが多い

一部の小型犬や老齢犬、基礎疾患のある犬さんでは重篤化することもあるが、猫さんに比べると致死率は低いとされる - 主な症状:

- 軽度の発熱

- 一過性の元気消失

- 食欲低下程度で自然回復する例が多い

【猫さんの場合】

- 非常に重篤化しやすく、致死率は50〜70%に達するとの報告もあります

- 主な症状:

- 発熱

- 元気消失・食欲不振

- 嘔吐・下痢

- 黄疸

- 出血傾向(歯肉出血、皮下出血など)

- 呼吸困難や痙攣

- 急性肝障害や腎障害

2. マダニ感染の予防法

- 定期的な駆虫薬の使用

スポットタイプや経口薬(シンパリカトリオ)のマダニ予防薬を獣医師の指導のもとで定期的に使用することが最も効果的です。 - 散歩コースの選定

草むらや山林などマダニが潜みやすい場所を避けることでリスクを軽減できます。 - 野生動物との接触を避ける

体調不良の野生動物なども含め、むやみに触ろうとするのは辞めましょう - 帰宅後のチェック

犬さんや猫さんが屋外から戻った際は、耳の裏・首まわり・脇・内股・指の間などを中心にマダニの付着がないか確認しましょう。(早期で取ることができれば、感染のリスクも減ります)

3. マダニがついてしまった時の対処法

- 素手で触らない

感染のリスクもあることから、手で触ることは避けましょう - 無理に引き抜かない

ピンセットで無理に取り除こうとすると、口器が皮膚に残り炎症や感染の原因になります。専用のマダニ取り器具がある場合は使用し、できるだけ動物病院で処置を受けるのが安全です。 - 体調変化の観察

マダニを発見した後数日〜数週間は、発熱、元気消失、食欲不振、尿の色の変化などが見られないか注意深く観察してください。

4. ヒトへの感染事例と注意喚起

- 日本ではSFTSウイルスに感染した猫からヒトへの感染が複数例確認されており、致死的な転帰も報告されています。

- 獣医療従事者や飼い主が咬まれたり、傷口に体液が接触したりすることで感染するリスクがあるため、個人防護具(手袋、マスク、ゴーグル等)の使用が推奨されています。

終わりに

マダニは犬さんや猫さんの命に関わる深刻な病気の原因になることもありますが、適切な予防と早期発見・対応によって大きくリスクを減らすことができます。季節問わず発生が見られる近年では、通年でのマダニ対策が推奨されます。大切な家族を守るためにも、動物病院での定期的な相談や予防措置を忘れずに行いましょう。